智慧一夏–「認識智慧財產權法」

撰文/ 學術服務組

武麗君

更新日期:2011-04-28 Thursday

點閱次數:8313

▲ 智慧一夏,大家一齊保護智財權。

學校的「校徽」是否可以註冊為商標?校訓有無著作權?何謂著作權法中定義之合理的引用?

本校人事室於4月15日特邀臺灣大學法學院院長蔡明誠教授,講授智慧財產權的相關議題,蔡院長教授智財權、專利法、商標法,是國內研究智財權法的專家。蔡院長在講演中指出,智慧財產權是非常生活化的議題,且隨著科技與社會的演進,與日俱新。他先由學校的校徽及校名談起,深入淺出的將刻板的法條,帶入校園生活的周邊議題,引領會眾進一步思考與運用。

蔡院長指出,台灣商標法採先申請先註冊原則。在真實的案例中,即有大廠家因未先行註冊商標品牌,由另一小廠家搶得先機,逆勢成為「小蝦米告倒大鯨魚」的例子。而國內外更不乏打著名校校名開辦補教機構、文具用品店、教育培訓班的例子,此種現象,是否會對學校的形象和聲譽,帶來衝擊,見人見智,但從法律的觀點,校名校徽是學校的無形資產,將校名校徽註冊成商標,可視為校方知識產權的保護手段之一。

▲ 蔡明誠院長

除了商標權外,一般所稱智慧財產權包括專利權、著作權、營業秘密及積體電路電路佈局等事項。專利權主要著重國家產業技術的發展及提昇,而著作權則以促進國家文化發展為目的。其後者與校園之教學、研究、學術發表,關係密切。過去,教學上合理引用教材書籍,多有某種誤謬的量化指標,以為只要不超過全本書的二分之一,或三分之一篇幅即可。但著作的種類及利用型態多樣化,無法一概而論。依據著作權法的精神,如引用內容涉及書籍的核心內容,影響其販售流通,都可能涉及侵權。因此,合理使用的認定,須考量利用的目的、性質、引用的質量比例,及是否影響出版著作的潛在市場。通常情形,最低限度必須明示著作名稱及著作人的姓名,在書籍利用時,另加要求版數(含修訂版數)及頁數;在期刊論文等利用時,須加上雜誌名稱、卷期數、發行時間及發行處所;在演講利用時,應有演講的時間及地點。如未明示,可能被科以新台幣五萬元以下罰金。

至於何謂抄襲?何謂學術倫理違反?從著作權法的角度言,學術上之剽竊、抄襲未必即屬著作權之侵害,其中端視有無涉及表達之重製與改作;所謂抄襲的認定,原告須舉證其著作符合著作權法之保護要件,以及被告有無為有形的或無形的重製行為?如果沒有直接證據,可間接地舉證,證明被告「有接觸」原告的著作,及被告之著作「實質類似」於原告所屬著作。

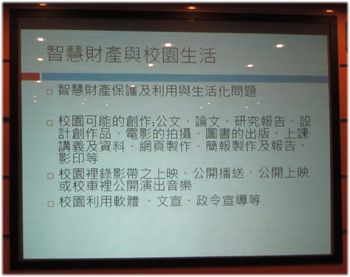

▲ 智慧財產權是非常生活化的議題。

蔡院長強調,影響智財權發展的關鍵因素包括了技術與社會。近二十年來,隨著網際網路的發展,造就了部落格、社群網路的興起,改變了人際間互動的形態,及音樂、圖像等視聽媒體的承載與分享方式,一旦無法用道德約束時,法律就要介入,以肯定人類知識創造的價值。

透過蔡院長的親身說法,帶領與會會眾跳脫僵硬的法條架構,從不同面向去思考,探究智財權法於生活上的適當運用。兩小時的講演,會眾提問不斷,一時欲罷不能,也顯見大家對此議題的關注與用心。