聽語系新南向學海築夢-新加坡實作之旅

撰文/聽語系何思璇

更新日期:2019-11-26 Tuesday

點閱次數:7808

▲ 聽語系學生新加坡參訪合照

近年來,東協國家崛起不容小覷,為了因應這樣的變化,政府於2016年起推動新南向計畫,鼓勵國內青年學子赴東協及南亞國家深度探訪及交流。而在今年,有幸能參與這項為期一個月的實習計畫。非常感謝童寶娟主任及陳郁夫教授

提供這次的實習機會,讓我能學習關於助聽器的最新科技及未來走向也可以對於聽力師這個行業能有更多的認識。

在 GN ReSound 公司的安排下,前往新加坡國立大學醫院的 Smart Class 參與Dangerous Decibels Workshop 也認識不同儀器的操作方式。印象最深的課程是藉由常見的音叉及乒乓球做實驗,將無形的聲音視覺化,以瞭解身處在科技如此發達的時代,生活周遭充斥著的環境噪音正悄悄地對耳朵造成傷害,長久下來將會出現噪音性聽損的情況,而面對這樣的情況該如何避免及預防。同時,Workshop的團隊也介紹舉辦過的各種活動及講座,其中,邀請路人將他們的耳機調至平時習慣的音量給一個內部已安裝聲壓計假人聽的活動是非常適合帶回台灣的一項活動。透過這項活動,除了可以讓人們即時瞭解自己的聽力習慣,也可以將活動帶入學校,讓孩子及早瞭解聽覺的重要性及並能夠養成保護聽覺的習慣。

接著,在 GN ReSound 公司 我們首先認識其中兩類助聽器的製造流程,分別是標準化的BTE及客制化的ITE。由於 BTE 有多達4000種的機型,所以原料及晶片在丹麥總公司先以機器製造後,接著送往馬來西亞的工廠進行人工組裝。工廠內會分成多條生產線,依序組裝助聽器,之後將已放入電池的助聽器送入Potting Machine及Oven Machine,讓電池加上多一層的保護,最後加上產品編號及標誌雷射,並至Nano Coating Machine加強助聽器防水及防塵功能就可以將產品包裝運送;客製化的ITE則是先由電腦進行雕刻後再以3D列印機打印出耳模,接著再依據使用者的年紀選用不同硬度壓克力灌入耳模,待壓克力成型後,將麥克風、電池、喇叭等裝入機殼內,就可送至最後的研磨及測試程序。而目前最新的第六代晶片,除了降低耗電量、提升晶片執行速度及擴充記憶體外,更重要是讓助聽器接收的頻率範圍能增加至9500Hz、動態範圍提升至116dB SPL,讓使用者能享受更貼近自然的聲音。此外,藉由AI智能双耳同步處理,整合3D實景空間感知功能,將環境聲音的種類、方向及響度根據不同的信噪比再應用不同方向性模式,讓使用者在聽取語音的同時也能聽取環境中其他的聲音;透過手機app連結助聽器,使用者可以根據所在的場合,選取不同的情境模式,如調節高低音或是降低風阻聲等;而最新的2.4GHz無限網路及雲端技術,讓聽力師能夠即時地掌握顧客使用狀況,迅速地調整助聽器的程式,給與使用者最佳的聽覺體驗。在這些技術的幫助下,除了解決了以往在配戴助聽器後至少需45天後才可得知使用者的狀況外,同時,相較於僅能接收6、7000Hz的國內助聽器,這項最新的產品能提供更清晰的語音,且在聆聽音樂時的品質也大幅提升。

▲ 音叉與乒乓球實驗(左);分組報告(右)

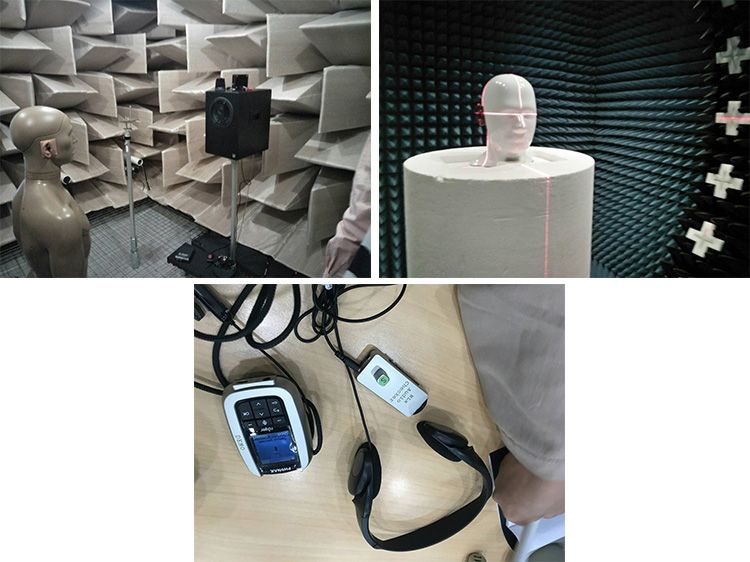

Sivantos公司首先帶我們到The Anechoic Chamber ,一到Chamber內,大家立刻感受到耳悶的狀況,是為了確保助聽器在各式各樣的場合下依然能有良好的表現,所以除了有Room-Within-the-Room的設計降低90dB的外界干擾音外,牆上也裝滿了由玻璃纖維製成的三角形,藉此確保所有方向的聲能都能被吸收,以進行聲場測試;接著,我們到聽力測試實驗室,由於現在的助聽器可以透過藍芽連結各種裝置,所以在這個實驗室內會測試助聽器的天線傳輸、接收及抗干擾等性能,而實驗室內部充滿了黑色的刺是為了避免測試時電磁波的反射影響了數據的蒐集,同時實驗室裡也沒有有任何其他金屬,包含Kemar的基座是保麗龍材質,電燈也是採用玻璃燈管。在Kemar周圍的白色十字為接收天線可接收水平及垂直的電磁波,並藉此計算效率傳輸測試,再透過360°旋轉可得出輻射場心圖,以此得知哪個角度的助聽器性能較好,哪個角度還可以加強改進。接收靈敏度測試時,Kemar身上會連結的另一條天線負責接收訊號,電腦會再計算出誤碼率,以此判斷助聽器接收性能的好壞,而干擾測試則是藉由兩側角落的干擾發射器去檢驗助聽器的抗干擾性能。

之後,我們到另一間實驗室,在這裡會進行防摔測試、3D打印、汗滴測試及助聽器顏色調整。在防摔測試這個項目裡,會將助聽器吸附在機器上,並從1.5公尺以上的高度重摔至地面後,仍能完好無損才能通過這項測試。而一旁的大型機具則是3D列印機,透過這個列印機可一次完成多個耳模、印製複雜的幾何學結構,同時再利用光盒確認顏色的合適與否。若是與預想的有所差異,則會與各部門討論可接受的色號範圍,以確保產品概念是可以達成且色彩能在不同材質上完美呈現,最後才會進行大量生產,以避免成本的增加。汗滴測試則會利用pH5.0的酸性液體進行,經過長達四天的反覆浸濕及晾乾測試藉以確保助聽器能夠避免汗睡得滲透而損壞。

接著我們學習了於2017發表的新技術—Own Voice Processing (OVP),這項技術可以自動偵測使用者的語音,並在使用者說話時改變語音的增益量及輸出,藉此讓聲音聽起來更加自然,透過臨床研究也顯示這項技術能改善聽力和語言理解也讓使用者更能參與談話,藉此也能增加聽損者的認知、理解及社交互動等能力。

在Sonova,我們學習相較於FM 系統更新的Roger技術。雖然FM 系統已存在許久,但仍有許多缺點可以改進,例如使用者的談話內容缺少隱私、使用藍芽連線功耗較高也限制了接收器可連結的數量;而最驚人的是研究結果顯示,Roger相較於FM除了可以保持+10SNR外,同時使用者的言語理解能力能提升至70%;當噪音水平增加至75dBA時,Roger可以提供比傳統FM系統多54%的信噪比,這對於在嘈雜的聆聽環境中是非常有效的,因為新加坡政府也將Roger應用在幼兒園至高中的教室,讓聽損者能有更佳的學習環境。接著,我們學習人工電子耳的最新科技。透過16個獨立電源,可創造出虛擬電擊,創造出多達120個頻寬,讓使用者在聆聽音樂時能獲得更真實的聲音。同時,對於有游泳需求或是喜好運動的使用者也有一個防水、防塵、防沙的盒子放置助聽器,但人工電子耳的麥克風可以放置在外,不需要放入盒內,讓聽損者即使在水中或運動時一樣可以清楚地聽見聲音。而其中令我印象深刻的技術之一,便是T-mic技術。這項技術改變了以往聽損者接聽電話的方式,讓聽損者和一般人使用相同的接聽方式,也可以避免旁人的異樣眼光。

▲ The Anechoic Chamber(左);測試天線性能的實驗室(右);Roger 樣品(下)

儘管聽損會造成許多生活上的不便,然而卻有80%的人口因家庭經濟狀況而無法配戴助聽器,因此在2006年時,Sonova成立了Hear the World Foundation. 在過去的10多年內,基金會至許多國家給予幫助,像是到柬埔寨說明聽力保健的重要性、到蒙古為新生兒聽篩或前往越南替孩子安裝人工電子耳,並且在安裝後也提供後續的追蹤及諮詢,非常值得其他有能力的企業學習。

新加坡官方語言中雖然也有華文,但當地人及許多標示、公告多以英文溝通及書寫,加上新加坡英文受馬來語、福建話、廣東話等影響,新加坡英文口音與平常聽的英式或美式英文有很大的差異,在溝通上其實會有些許的困難。但經過一個月的練習,從一開始需要搭配圖片、手勢等肢體語言的溝通,進步到稍微能理解一些簡單的新加坡英文及馬來文,同時也深深體會到置身英文環境對於增進語言能力有顯著的改善效益。

平常我會透過網路、新聞、社交軟體去了解國際時事,與朋友分享及討論,而同樣的事情在與幾位當地居民閒聊討論時,發現他們對事情的看法與我們有所不同,但卻也讓我重新審視自己的國際觀及思考能力,我想這是新南向計劃裡最大的收穫之一。