追尋同性婚姻平權之路-張弘榤導演談《黎明到來的那一天》

報導/教務處 林帛箴專員

攝影/學輔中心

更新日期:2023-04-28 Friday

點閱次數:7283

▲ 張弘榤導演與北護大學生活動合影。

國立臺北護理健康大學學務處學輔中心於112年4月13日邀請獨立紀錄片導演張弘榤主講其作品《黎明到來的那一天》,這是張導演耗時三年為同性婚姻平權所拍攝的紀錄片,藉由片中主角祁家威,這位同志運動者的抗爭遊行故事,來反映臺灣社會對於同性婚姻認同的變遷史。

張弘榤導演在放映該部紀錄片後分享了本片的拍片歷程。105年底,同性婚姻草案送至立法院,引起社會廣泛關注,祁家威的故事讓張導演深感興趣,同時內心也有諸多疑問:「這一號人物是否有人幫他拍過紀錄片?」「為何一位長期在同志運動的人,在圈內的評價褒貶不一」「為什麼要站在高處上揮舞彩虹旗?(唯有站在高處才能讓大家看見彩虹)」,導演覺得這個人非常具有故事性。因此,他三顧茅廬邀請祁家威促成這部紀錄片的誕生。

爭取權益之路往往孤獨且漫長,張導演原本預計拍攝一年祁家威的人生故事;然而同性婚姻釋憲案在當時討論得沸沸揚揚,使得張導演跟隨這道彩虹,以鏡頭記錄著一次次的同志抗爭遊行與法庭攻防戰;此外,由於過去全亞洲尚未有同性婚姻合法的例子,因此各國都對臺灣同婚的動向十分關注,張導演也跟著祁家威遠赴香港、東京與紐約參與各種同志相關活動,期望臺灣的同婚能順利合法,成為亞洲第一個同婚國家。

《黎明到來的那一天》作為一部探討同志的紀錄片,作品除了著重於呈現同志抗爭的過程外,也特別關注愛滋病宣導。張導演提到全世界第一起愛滋病案例發生在美國舊金山,並且是發生在男同志群體中,當外國新聞傳回臺灣時,許多觀眾誤解為只有同志才會感染愛滋病;然而臺灣第一起案例也發生在男同志身上,這種誤解加劇了人們對同志與愛滋病互相掛鈎的既定印象。由於當年缺乏有效藥物,社會上對於愛滋病的恐慌情緒非常嚴重,加上媒體不斷渲染這樣的氛圍,導致愛滋病與同志被貼上了汙名。同時,眾人也不留餘力進行愛滋病防治與安全性行為的推廣,希望透過這樣的努力來消除汙名。

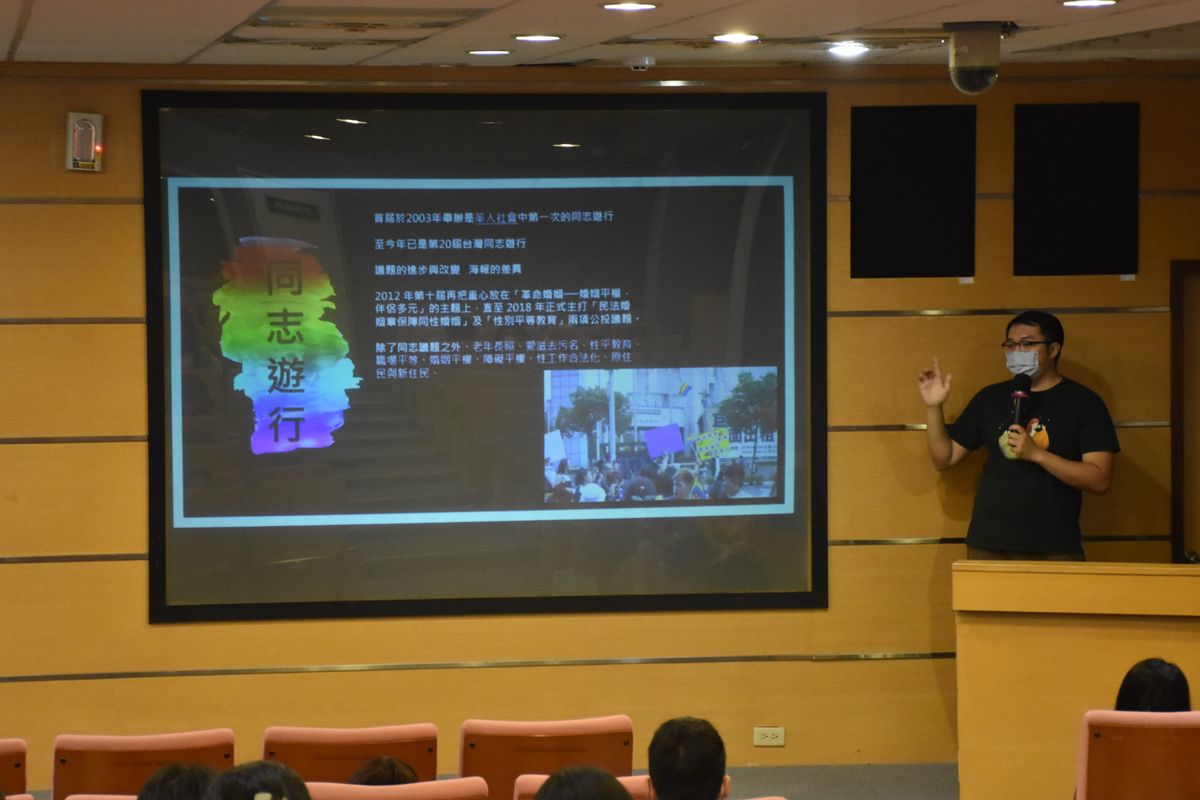

▲ 張弘榤導演映後介紹同志遊行活動。

張導演座談中介紹了臺灣同志遊行,活動首次舉辦於92年,每年都有不同的訴求標語,除了同志議題外,遊行也呼籲大眾關注老年長照、愛滋去汙名、性平教育、職場平等、婚姻平權、障礙平權、性工作合法化、原住民與新住民、轉型正義等多元議題。同志遊行規模不斷擴大,張導演提到106年全臺灣只有6場同志遊行,到了今年估計會有12場遊行,有些是遊行形式走動,有些則像園遊會,無論哪種形式,都是在倡導大家能看見同志。此外,宣傳海報上也從一開始只顯示年度與彩虹圖案,到後來有人的剪影出現,從蒙面到願意露臉,能看到同志在社會氛圍接受度上的轉變。

▲ 紀錄片講座活動吸引眾多師生參與。

《黎明到來的那一天》以震撼人心的紀錄片畫面,讓更多人看見、聽見同志族群的心聲,一同見證歷史上重要的里程碑。座談的最後,張弘榤導演表示,雖然同志比例沒增加,但接受同志婚姻的人更多了,同志過得好並未對異性戀造成影響,大家都有婚姻需求,我們用了很長很長的的時間才讓這個願望實現。導演期望北護大的這場座談能讓師生們打破框架,尊重多元,守護性別平等,勇敢做自己,就是本次映後活動的最大收穫。